本文

令和5年12月定例会 所信表明

はじめに

皆さん、おはようございます。

皆さん、おはようございます。

今回の12月定例会は、私が市長として2期目の任期を迎えるに当たり初めての議会でございますので、議案の提案説明に先立ちまして、今後4年間の市政運営に対する私の所信の一端を申し述べ、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。

私は、令和元年11月の市長就任以来、「市民のいのちと生活を守る」を基本理念とし、本市最大の課題である人口減少と加速する少子・高齢化に立ち向かうため、市民の皆様の声に耳を傾けながら必要な対策を講じるなど、懸命に走り続けてまいりました。一方で、市長就任直後に猛威を振るい始めた新型コロナウイルス感染症との3年半にわたる闘いは、市民のいのちと生活をいかにして守るか、落ち込んだ地域経済をいかにして回復させるか、を常に考え、時機を逸することなく各種対応策に取り組むものとなりました。

このような中にあっても私は、本市の明るい未来への投資として、様々なまちづくりの種を蒔きましたが、今、その種が芽吹こうとしております。1期目4年間の取組を2期目に発展・深化させ、危機的な人口減少という難局に立ち向かい、ふるさと長門の土台を盤石なものにすることこそ、私の使命であり責務であると考えております。

さて、わが国は現在、本格的な人口減少社会に突入し、これまで経験したことがない少子・高齢化が進行している状況にあります。本市におきましても、高齢化率が44%を超え高止まりする一方、出生数は年々減り続けているところであります。その結果引き起こされる生産年齢人口の減少は、基幹産業における後継者不在や各産業における人手不足、さらには、消費減退による経済活動の規模縮小、地域コミュニティの担い手不足など、様々な課題を顕在化させております。

このまま手をこまねいていては、人口減少による負の連鎖に陥ることから、私は、これらの課題の克服に真正面から挑戦するため、様々な角度からありとあらゆる手段を検討し、総合的な対策を講じていかなければならないと考えております。

そこで私は、「市民のいのちと生活を守る」を基本理念とし、これまで以上に市民の皆様に寄り添い、「住みたい」「住んで良かった」「住み続けたい」と心から思っていただけるまちの創出に向けて、まずは令和4年度からスタートした「長門市第2次総合計画後期基本計画」の着実な推進を図ることとし、市民の皆様がその取組成果を実感できるよう、市民ニーズに耳を傾け、市内外の社会経済情勢に目を配り、必要に応じて見直し、工夫を図ってまいります。

その上で、私が選挙で市民の皆様にお約束した「5つの挑戦」を重点施策に位置付けることといたしました。

加えて、2期目の任期中には、先に述べました第2次総合計画が終期を迎えますことから、今後10年間の「基本理念」や将来像となる「基本構想」を織り込んだ「第3次総合計画」を策定しなければなりません。私といたしましては、第2次総合計画の取組成果をしっかり検証、分析した上で、人口減少下にあっても持続可能で市民の皆様が心豊かに暮らせる本市の将来像を描いてまいる所存であります。

本市を取り巻く課題は、近年ますます多様化しておりますことから、その克服には、国、県など他の行政機関、地域コミュニティ、民間事業者などとの連携を強化し、情報を共有し、協力して取り組むことが不可欠であります。私は、そのための関係構築に一層努めてまいります。

コロナ禍を経験した今、社会活動や市民生活に対する意識は大きく変化しております。ポストコロナに向けて私は、市内外の社会経済情勢や市民ニーズを的確にとらえ、経済や暮らしをコロナ禍前より高いレベルに引き上げていく「発展的再生」に全力で取り組んでまいる考えであります。

それでは、「住みたい」「住んで良かった」「これからも住み続けたい」と心から思っていただけるまちの創出に向けた、私の「5つの挑戦」につきまして、その概要を申し述べさせていただきたいと存じます。

1 切れ目のない一貫した子育て支援

重点施策の1つ目は、「切れ目のない一貫した子育て支援」であります。

「子どもへの投資は未来への投資」と言われており、本年施行された子ども基本法においても、子ども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進するとされたところであります。

本市においては、都市部の自治体に比べ人口減少が進み、少子・高齢化が加速していることから、私は、健康、医療、福祉や教育など幅広い分野で、安心して子どもを産み育てることができる環境や支援体制の充実こそが、若者の定着と回帰に向けた必要不可欠で最も重要な取組と考えております。

そこでまず、子育て世代の経済的負担のさらなる軽減を図るため、市長と協働のまちづくりミーティング等で要望が多かった市内小・中学校における給食費の無償化に着手します。また、子ども医療費助成については、すべての児童・生徒が等しく医療を受けられるよう、高校生等を対象とした所得制限を撤廃し、完全無償化を図ってまいります。さらに、仕事と育児を両立させるためのサポート体制の強化策として、3歳未満児の保育料無償化や乳児預かり支援の充実

について検討してまいります。

学校教育においては、ふるさと長門の良さを学び、愛着を持ってもらうことを狙いとしたキャリア教育を推進するとともに、これまで成果を上げてきたコミュニティ・スクールや地域協育ネットの取組を充実・深化させ、地域総がかりの教育を推進し、ふるさと長門を愛する子どもを育成してまいります。また、中学校部活動の地域移行に関しては、子どもたちの健やかな成長を図り、スポーツ・文化活動に持続的に親しめる環境づくりに取り組むことで、将来の長門市を担う人材を育成してまいります。

先ほども述べましたとおり、私は1期目の任期中、市長と協働のまちづくりミーティングをいくたびも開催し、子育て世代の皆様から実に多くの声を聴いております。本市が目指す「子育て世代に選ばれるまち」の実現に向けては、それらの声をしっかり市政に反映させ、限られた財源を再配分することがどこまでも重要と考えており、「切れ目のない一貫した子育て支援」の充実に引き続き努めてまいります。

2 誰もが「健幸」で安心して暮らせるまちづくり

重点施策の2つ目は、「誰もが「健幸」で安心して暮らせるまちづくり」であります。

まず、1期目におきましては、私の公約でありました「公共交通対策」や「買い物支援」など、市民生活に直結する喫緊の課題の解決に資する施策を一つひとつ着実に実現してまいりました。

2期目に当たっては、これまでの取組をさらに発展させるため、利用者の皆様の声を聴きながら、デマンド交通の利便性向上や買い物支援サービスの対象範囲拡大に取り組むことで、市民の皆様が安心して暮らせる生活基盤を充実させてまいります。また、外出に困難のある高齢者等の移動の利便性向上を図るため、既に実施している福祉タクシー助成の対象者を拡大してまいります。

次に、市民が安心して医療を受けることができる地域医療の構築のため、医師会や関係団体と連携し、医師や看護師等の人材確保について働きかけを強めるほか、医療・福祉系人材を対象とした奨学金返還支援制度の利用促進など、地域医療提供体制や福祉支援体制の充実強化を図ってまいります。

次に、コロナ禍の影響で地方移住に対する関心が全国的に高まってまいりましたが、コロナ禍後も地方への流れを維持・加速させるため、空き家の有効活用をはじめとした移住・定住支援の充実強化に取り組み、「ながと暮らし」の魅力をこれまで以上に売り込んでいくほか、しごとセンターなど関係機関との連携を強化することで、施策効果を高めてまいります。

次に、「書かない」「待たない」スマート市役所の構築など、デジタル技術を活用した市民の皆様の利便性向上や、デジタル機器に不慣れな高齢者を対象とした「スマホ教室」の開催によりデジタルデバイドの解消を図るなど、一人ひとりがデジタル技術の恩恵により幸福感を実感できる「人に優しいデジタル社会の実現」に取り組んでまいります。

さらに、人生百年時代を迎えた今、多様なニーズに応じた生活の安全・安心が確保される基盤の充実を図ることで、誰もが「健幸」で心豊かに、住み慣れた地域で安心して暮らせる共生社会の実現に努めてまいります。

3 地域経済の活性化

重点施策の3つ目は、「地域経済の活性化」であります。

コロナ禍の影響により、未だ活力が戻っていない地域経済を立て直し、活性化を図るため、社会構造の変化に柔軟に対応しながら、雇用につながる産業基盤の充実に向けた施策を講じてまいります。

まず、第一次産業から第三次産業までのあらゆる分野を対象とした企業誘致の推進に引き続き取り組んでまいります。中でも、若者の希望する雇用の場の確保と地域経済の活性化を図るため、三隅地区にあります旧山口福祉専門学校跡を情報通信関連企業等の集積拠点として再生させます。

次に、農業分野においては、市内産食肉の安定供給と耕畜連携を目指すため、大規模な飼育施設や畜産堆肥を活用した肥料製造施設など畜産にかかる総合的な団地の整備に着手し、資源循環型農業の確立はもとより、より効率的な経営と生産性の向上につなげてまいります。また、耕作放棄地の解消を図るべく、地元農業者や民間企業と連携して有機農業を推進するとともに、本年3月に発したオーガニックビレッジ宣言や有機農業等推進計画の具現化に積極的に取り組んでまいります。

次に、林業分野においては、森林施業にかかるスマート化や、自伐型林業家等担い手の確保・育成を推進するなど、林業の成長産業化を促進するための生産体制の早期確立に注力いたします。

次に、水産業分野においては、県との連携のもと、稚魚・稚貝の育成、養殖等の推進など、「育てる漁業」の施策を展開するほか、資源管理に欠かせない藻場の維持・保全等を、漁協及び漁業者の皆様と連携して実施することで、漁業生産力の回復に努め、持続可能な水産業の創出に努めてまいります。

以上述べてまいりましたように、私は、従事者の高齢化が顕著となっている第一次産業を、本市の地域資源を最大限活かすなど、若者が魅力を感じ、参入したくなる産業にしていくことで、担い手の確保等に資する好循環な環境を構築し、持続可能な産業として発展させてまいります。また、企業誘致を推進する中で、地元企業との連携による相乗効果を生み出し、雇用の拡大と地場産業の振興を図ってまいります。

4 観光地ブランドの深化

重点施策の4つ目は、「観光地ブランドの深化」であります。

本市における基幹産業の一つであります観光産業は、新型コロナウイルス感染症のまん延による甚大な影響から回復の兆しが見られるものの、未だコロナ禍前の状況に戻ってはおりません。そこで私は、裾野が広い観光産業の需要回復に向けた取組を進めるとともに、新たな観光客層に向けた取組を進め、相乗効果を目指すとともに、さらなる市内周遊の促進により、地域の活性化を図ってまいります。

まずは、本市の豊かな自然を活用したアウトドアツーリズムを推進することとし、本年3月に策定した「アウトドアツーリズム基本構想」に基づき、下関・九州方面からの玄関口である油谷・伊上地区をアウトドアアクティビティの重要拠点と位置付け、拠点施設を整備し、新たな観光客層の流れを生み出すとともに、受入体制の拡充を図ります。

次に、国の進める山陰道整備と県の進める木屋川ダム嵩上げという二つの大きなプロジェクトが同時進行する大羽山地区において、小さな拠点づくりに着手し、「住み続けたいまち」の創出に努めてまいります。また、小さな拠点づくりに先駆け、後継者不足などにより持続的な経営が課題となっている俵山温泉については、温泉街全体を一つのホテルと見立てる分散型ホテルの実現など、地域コミュニティや民間事業者、行政が連携した地域活性化を進めてまいります。

次に、仙崎地区については、本市の重要な交通結節点であり、観光拠点となっている道の駅センザキッチンを起点とした周遊観光を促進し、市内全域への波及促進を図るとともに、滞在時間の延長や外貨の獲得に向けた稼ぐ力の増進に努めてまいります。

次に、コロナ禍後の海外における旺盛な需要や活気を本市に取り込むため、東アジア圏をターゲットとした外国人観光客の誘致に積極的に取り組み、民間事業者と連携した受入体制の充実強化に努めてまいります。

これらの施策に取り組むことで、コロナ禍からの反転攻勢を図るとともに、本市の観光地ブランドを深化させることで、ポストコロナ時代に対応した、全国に誇れる観光地づくりに取り組んでまいります。

5 災害に強い基盤の構築

重点施策の5つ目は、「災害に強い基盤の構築」であります。

近年、全国各地で豪雨や台風などによる被害が甚大化する中、「市民のいのちと生活を守る」観点からも、防災力を強化することは、行政の重要な使命であります。そのため、ハード・ソフトの両面から強靭な防災まちづくりを推進する必要があります。

そこで、市民生活を支えるインフラであります道路や橋りょう、河川の適切な点検、補修、補強、浚渫など、計画的な整備を進めてまいります。また、「いのちと暮らしを守る道」としてたいへん重要な山陰自動車道の整備ですが、全線開通に向けた積極的な要望活動を、周辺自治体並びに経済団体と連携して行ってまいります。

さらに、万が一災害等危機事象が発生しても、迅速かつ的確に災害・危機対応を実施できるよう、市役所の即応体制を整備するとともに、防災意識をより一層高める啓発や訓練、自助・共助・公助の連携に向けた仕組みづくりを進めてまいります。

以上、私の重点施策「5つの挑戦」の概要を申し述べましたが、これらの施策を展開するに当たっては、もとより限られた財源の中で市政運営を行っていかなければなりません。そのため、コロナ禍の間に生じた社会経済情勢や市民ニーズの変化を的確にとらえた上で、「選択と集中」の観点から、事業のスクラップ・アンド・ビルドを徹底し、業務の効率化に向けた事務事業の不断の見直しを図る行財政運営に取り組んでまいる考えであります。

むすび

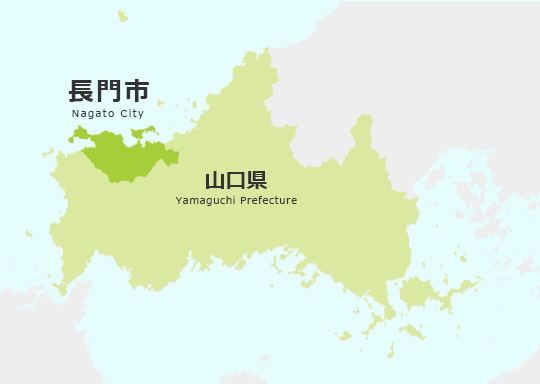

結びに、本市は、人口3万1千人の小規模な自治体であります。したがいまして私は、これからの市政運営は市民の皆様や民間事業者、そして行政が一丸となった「オール長門」で取り組んでいく必要があると考えております。

危機的な人口減少という難局のもと、私は、様々な立場の方々と対話を重ねながら、「長門を良くしたい」という想いを共有し、「オール長門」の先頭に立って、懸命な「努力」と果敢な「挑戦」により市政運営を担ってまいる覚悟であります。

以上、私の所信の一端を申し述べましたが、どの施策も、議員各位をはじめ、市民の皆様のご理解とご協力無くして実現できるものではありません。

皆様には、今後とも引き続き、ご指導、ご鞭撻、そしてご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げ、私の所信表明とさせていただきます。