ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

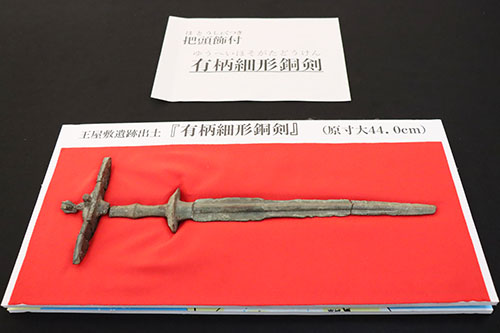

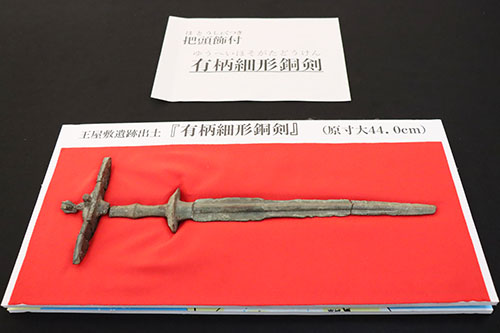

国指定重要文化財「有柄細形銅剣」令和8年から展示公開

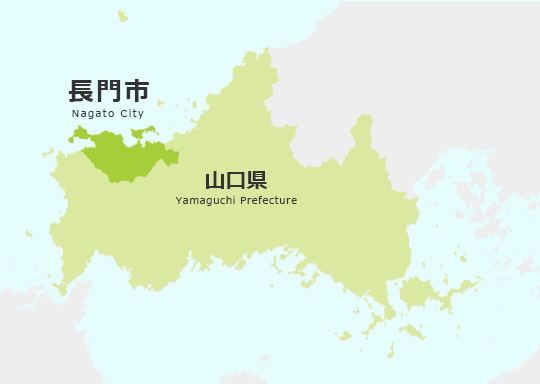

国の指定重要文化財「有柄細形銅剣(ゆうへいほそがたどうけん)」が、所有者の八木さんから市に寄託され、文化庁から長門市が管理団体として指定されました。市では、今後、脱塩・防錆などの保存処理を行い、令和8年3月の展示公開に向けて準備を進めていきます。

この「有柄細形銅剣(ゆうへいほそがたどうけん)」は、現存長44.1cm。持ち手まですべてが青銅でつくられた剣で、約2000年前の弥生時代中期のものとされています。明治34年に長門市油谷向津具の王屋敷遺跡で発見され、昭和31年には国の重要文化財に指定されました。持ち手の把(つか)の先に突起がついているのが特徴で、全国で5例しか見つかっていない極めて珍しいもので、本州では長門市のみとなっています。

全国で発見された銅剣約700点のうち、細形銅剣は約100点、有柄細形銅剣は5点で、吉野ケ里遺跡出土の銅剣と同型の大変貴重な銅剣となっています。

これまでは、発見された土地の所有者である八木さんが保管しており、過去に佐賀県の「吉野ケ里遺跡展」と奈良県の元興寺で開催された「銅剣展」の2回のみ公開されただけでした。

今後、4月から九州国立博物館文化財保存修復施設にて、専門業者により保存修理や分析調査を行い、令和8年3月からヒストリアながとで展示公開される予定となっています。

長門市文化財保護室の西原室長は、「これからの調査で、いつ頃のものかやどこで作られたのか、なぜ向津具で発見されたのかなどが分かれば、歴史ファンも楽しめるのではないかと思います。長門市の宝なので、多くの人に見に来ていただきたい」と話していました。