本文

「未来の教室」から始まる地方の人材育成~角川ドワンゴ学園と協力した教育シンポジウムを開催~

10月25日(月曜日)、長門市しごとセンターで教育シンポジウム「『未来の教室』から始まる地方の人材育成とは~中山間地域で考える30年後の教育~」が開催され、オンラインで107人が聴講しました。

このシンポジウムはNPO法人つなぐとネットの高校「N高等学校」などを運営する角川ドワンゴ学園が協力して開催されたものです。

はじめに、経済産業省サービス政策課長の浅野大介氏が「未来の教室」について基調講演を行いました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で学校が休校になった場合でも、ICTを使えば学ぶことを中断することなく、自分に合った学び方ができることやGIGAスクール構想により一人に1台の端末環境が整備されつつあり、その児童や生徒にとって最適な学びを提供することができるため、基礎知識を身に着ける時間を大幅に短縮することができ、その分プログラミングや探求に時間を充てることができるようになることなどの説明がありました。

また、デジタルドリルを活用することにより、学年や障害の有無にかかわらず、それぞれの学びを深めている福島県大熊町の事例やAI教材を導入して、パソコンを自宅に持ち帰られるようにし、自分に合った勉強を進めた結果、生徒に達成感が生まれたり学習習慣が身についたりしたなどの成果が得られた公立高校の事例の紹介がありました。

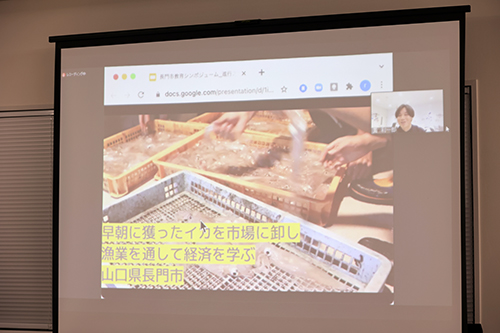

また、パネルディスカッションでは角川ドワンゴ学園の園利一郎氏が、生徒が2万人を超えているN高等学校の特徴や長門市と連携した学習の取り組みを紹介しました。長門市で行った「焼き鳥」や「林業」をテーマにした学習をオンライン上で全国の中高生に向けて実施するプランについても説明がありました。

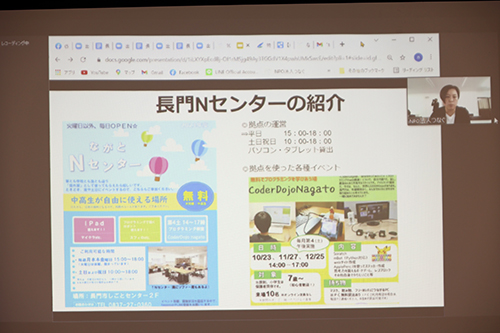

パネルディスカッションには長門Nセンターの岩本絵梨子センター長も登壇し、合同企業ガイダンスやmBotを使ったプログラミング教室の開催、大津緑洋高校と連携したキャリア教育への取り組みを紹介しました。

最後にNPO法人つなぐの岡藤明史理事長が「コロナ禍において、長門Nセンターの役割は重要になっており、キャリア教育の拠点となっていることをうれしく感じています。今後も事業者として学びをサポートしていきたい」とあいさつをして締めくくりました。

基調講演を行った経済産業省の浅野氏は「オンラインを使えば、地方の都市であったも面白い環境を作ることができると確信しています。N高等学校の取り組みはイノベーションですが、長門の文化や資源とN高等学校のノウハウを組み合わせれば、日本のどこよりも豊かな学びができると思います。デジタル化が進めば、いろいろな学びの組み合わせができ、子どもの可能性が広がると感じています」と長門市の教育の未来に期待を寄せていました。