本文

修験道の開祖「役行者」の木像を公開中

9月から、田屋公会堂において役行者(えんのぎょうじゃ)の木像が公開されています。役行者は本名を役小角(えんのおづぬ:読み方は諸説あり)といい、山岳信仰である修験道の開祖とされています。

役行者は現在の奈良県に生まれ、葛城山で山岳修行を重ね、吉野の金峯山で金剛蔵王大権現を感得し、修験道の基礎を築きました。7世紀に実在した人物と考えられていますが、呪術を唱えたり、鬼を改心させて弟子にしたなど数々の伝説が伝えられています。

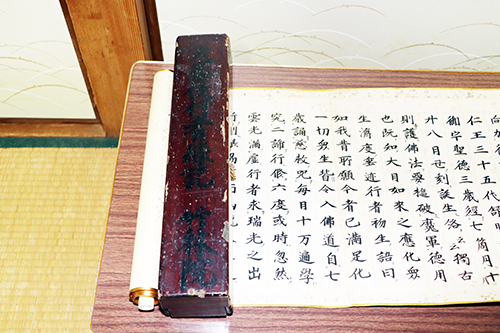

木像は高さがおよそ60cm、吉野山にある竹林院という寺僧坊から天文年間(1532-1555年)に縁起(巻物)とともに田屋に伝わったのではとの説もありますが、はっきりとしたことはわかっていません。田屋の三上山(さんじょうやま)にある祠に荒神社とともに合祀されていましたが、昨年の台風により祠が損害を受けたことから、祠の修復期間中は一時的に田屋公会堂に遷座し、一般に公開することとしたものです。

公開にあたって、田屋自治会の河野和治副自治会長が、1741年に編さんされた「防長寺社由来・第5巻」をもとに、街道沿いにあった祠を農地拡大に伴い、1725年に三上山に移設したこと、現在の祠は1941年に遷座したことなどの由来を説明しました。「防長寺社由来」には役行者は生涯を通して命あるものを大切にし、人々の迷いを救うなど人のために尽くしたとの記述があることについても解説が行われました。

木像は公会堂の中で拝観することができ、縁起(レプリカ)や縁起が入っていた天文年間に作成された木箱も併せて公開されています。

松永自治会長は、「役行者の木像は市内に2体しかない貴重なもので、通常は祠の中にあって直接拝観することができません。この機会にご覧いただければ」と話しました。

拝観期間は10月27日までの毎週水曜日と9月12日、9月26日、10月10日の午後1時から4時までとなっています(予約不要)。祠の改修工事終了後は、もとの場所に戻されるということです。