ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

古い歴史を後世へ継承

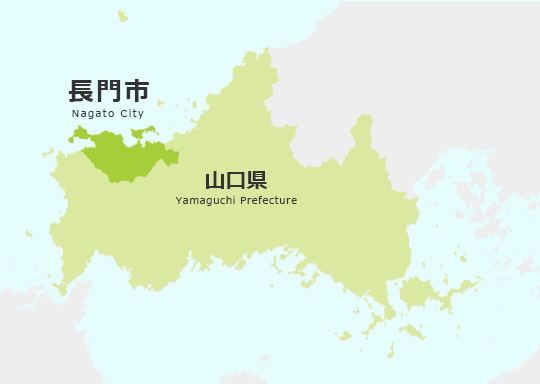

5月3日(水曜日)、俵山地区にある麻羅観音で供養祭が執り行われました。能満寺の村上住職による読経の後、関係者や来賓が焼香を行って慰霊。供養祭を主催した下安田麻羅観音保存会の三浦辰美会長は「古い歴史の中で建立された伝統文化を継承する使命がある。後世に大切に伝えていきたい」とあいさつしました。

続いて保存会のメンバーにより「安田小唄」「大内哀し」「俵山温泉囃子」の舞が奉納され、最後に関係者によるもちまきが行われました。

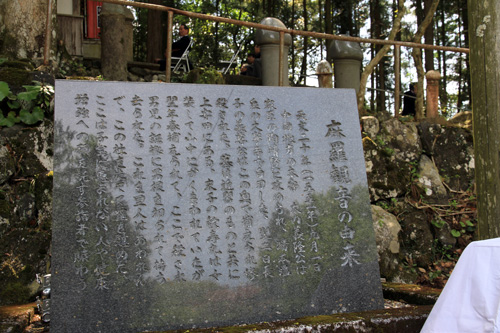

【麻羅観音の由来】

天文20年(1551年)9月1日、中国地方の太守大内義隆公は家臣の陶晴賢に攻められ、長門湯本温泉の大寧寺で自刃しました。大内義隆公の長子の義尊公は、翌2日、麻羅観音のあった場所にて捕らえられ惨殺されました。末子の歓寿丸は女装して、俵山の山中にかくまわれていましたが、翌年春捕らえられ、麻羅観音のある場所にて殺され、男児の証拠に男根を切られて持ち去られました。これを里人は哀れみ、この社をたてて霊を慰めました。

ここには子宝に恵まれたい人や健康増強への願いを託す参拝者が多く訪れています。