ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

伝統の「サバー送り」始まる

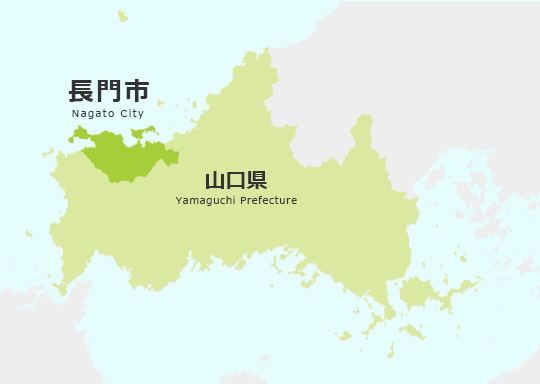

7月1日(金曜日)、長門市から下関市まで「サバーサマ」「サネモリサマ」と呼ばれる2体のわら人形を送り継ぐ「サバー送り」が始まり、一行が東深川の飯山八幡宮を出発しました。

「サバーサマ」は稲の害虫であるウンカを、「サネモリサマ」は源平合戦で討ち死にした斎藤実盛を指すといわれています。斎藤実盛は篠原の戦い(石川県)で、稲の切り株に足をとられ討たれてしまい、その怨念が稲の害虫になったという伝説が残されています。「サバー送り」は「虫送り」とも呼ばれ、住民がリレー方式で地域外に送り出していくことで、稲の害虫を追い払うものです。害虫を神格化し具現化するのは全国的にも珍しい形態であり、山口県無形民俗文化財にも指定されています。

長さ約2m、高さ約1mのわら人形2体は、事前に藤中区の住民によってつくられ、送り継ぎは藤中区・中山区・江良区・上郷区が毎年順に担当しています。虫除けの神事を終えた後、今年は中山区の住民8人によって抱えられ、西深川境川区を経由した後、日置上長崎まで運ばれました。

その後は、各自治会や子ども会などにより、数週間をかけて各地域を送り継ぎ、下関市豊北町粟野まで運ばれます。粟野以降の順路は決まっていないものの、最後は海に流されたり、燃やされたりするといわれています。