本文

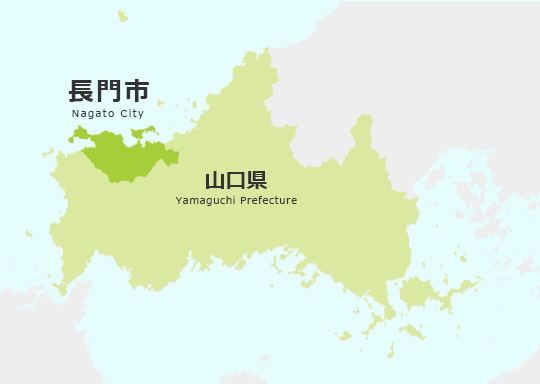

「むかつ国で遊ぼう協議会」成果報告シンポジウム

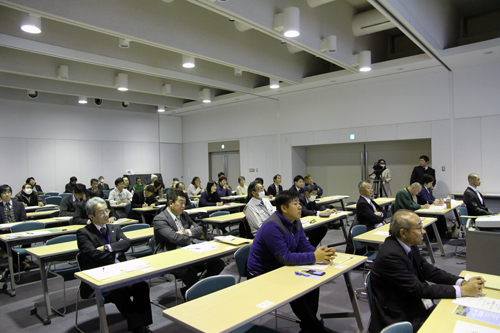

2月12日(火曜日)、むかつ国で遊ぼう協議会成果報告シンポジウムがラポールゆやで開催され、地域住民や行政関係者ら約50人が参加しました。

むかつ国で遊ぼう協議会は向津具半島の自然や資源を活かして農山漁村滞在型旅行の推進を目指し、平成29年から取り組みを行なっており、この度2年間の取り組みから見えた形について、事業の実績報告やパネルディスカッションが行われました。

開会にあたり、同協議会の西川淳会長が「向津具半島ならではの体験やイベントを試行錯誤しながら、取り組んできた。2年間の取り組みの成果を皆さんに知っていただき、これまでの経験を次に活かして新たなスタートが切れれば」とあいさつ。来賓として訪れた中国四国農政局山口支局地方参事官室の高岡邦明さんが「政府の取り組みとして農泊事業を進めており、32年度までに500地域で農泊を行う地域を増やしたい。農村地域には伝統的な体験が残されており、都市住民からすると非日常体験が体験できる。農泊を通じた地域活性化の取り組みを進めてもらい、他地域のモデルとなってほしい」と述べました。

基調講演では山口大学経済学部の内田恭彦教授が「向津具型ツーリズムの提案」と題し、都市住民と農山漁村住民をマッチングする向津具型ツーリズムについて、イタリアのアグリツーリズモの事例を紹介しながら講演。「農山漁村の風景や伝統の食こそに価値がある」とし、向津具半島固有の資源を活かしたツーリズムの構築を提案しました。続いて2年間の協議会の事業実績報告が行われ、「自立的体制の確立」、「地域資源の磨き上げ」、「農泊優良地域としてのアピール」の3本の柱をもとにした事業展開について報告されました。

パネルディスカッションでは4人のパネリストが登壇し、「向津具ツーリズムの特性とその方向性」をテーマに議論が行われ、向津具型ツーリズムを進めるために「物から物語へ変化。物語を提供するにはもう一度地域を勉強する必要がある」「子どもに原体験をさせることが大切」「住民と事業者、行政の間に立ってコーディネートする人材の育成が求められている」など、意見が出されました。

シンポジウムを開催した同協議会の西川会長は「皆さんの助けがあって事業が開催できた。活動を通してむかつくわくわく協同組合が設立し、直売所が立ち上がった。地域の所得向上や移住定住にアプローチできたら」と述べました。