本文

高額療養費制度について(国民健康保険)

高額療養費制度とは

医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。(※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。)

年齢や所得に応じて、支払う医療費の上限が次のように定められています。

70歳以上の方

|

所得区分 |

自己負担限度額(1ヶ月あたり) |

年4回目以降(注) |

||

|---|---|---|---|---|

|

外来(個人ごと) |

外来+入院(世帯ごと) |

|||

|

現役並み所得者 |

690万円以上 |

252,600円+(医療費-842,000円)×1% |

140,100円 |

|

|

380万円以上 |

167,400円+(医療費-558,000円)×1% |

93,000円 |

||

|

145万円以上 |

80,100円+(医療費−267,000円)×1% |

44,400円 |

||

|

一般 |

18,000円 |

57,600円 |

44,400円 |

|

|

住民税非課税世帯 |

区分II |

8,000円 |

24,600円 |

‐ |

|

区分I |

8,000円 |

15,000円 |

‐ |

|

(注)過去1年間に1つの世帯で高額療養費に該当した回数

※現役並み所得者であっても下記の条件のいずれかを満たす場合は申請により「一般」区分と同様になります

条件1 70歳以上の被保険者が1人で、被保険者の収入金額が383万円未満

条件2 70歳以上の被保険者が2人以上で、被保険者の収入金額の合計が520万円未満

条件3 70歳以上の被保険者が1人で、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その移行した人と合計した収入金額が520万円未満

条件4 70歳以上の被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の人の基準総所得(前年の総所得金額等-基礎控除33万円)の合計が210万円以下

※区分IIとは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯の方

※区分Iとは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税であり、その世帯の所得が一定基準以下の方

70歳未満の方

| 所得区分 | 年3回目まで(注) | 年4回目以降(注) |

|---|---|---|

| 所得が901万円超 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |

| 所得が600万円超 901万円以下 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |

| 所得が210万円超 600万円以下 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |

| 所得が210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |

| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |

(注)過去1年間に1つの世帯で高額療養費に該当した回数

※1医療機関あたり(入院、外来、歯科は別)21,000円以上自己負担があるものについては合算

※所得とは、国民健康保険料の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のこと

申請方法等

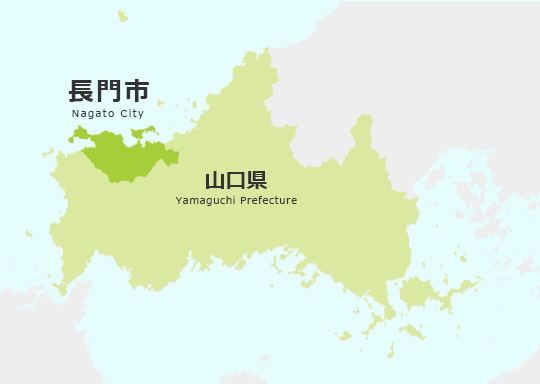

高額療養費の対象となる方には、長門市役所総合窓口課から高額療養費に該当している旨の通知をお送りしますので、市役所または各支所の窓口で申請してください。

申請には該当月の領収書および世帯主振込先の口座がわかるもの、本人確認書類(資格確認書またはマイナ保険証など)が必要です。

なお、高額に医療費がかかる場合、事前に申請して交付された「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

また、令和5年2月から、高額療養費の申請の簡素化が可能になりました。

申請期限

診療月の翌月の1日から2年を経過すると、時効となり、支給されませんのでご注意ください。

支給対象となるもの

- 保険診療の一部負担金のみです。

- 入院時の差額ベッド代および個室代、入院時の食事代、保険外診療などは対象になりません。

- 院外処方で支払った一部負担金は、処方せんを出した医療機関に支払った一部負担金と合わせて計算します。

- 各月1日から末日までの1ヶ月として計算します。

70歳未満の方

- 医療機関ごとに計算(一部負担金が21,000円以上あるもののみ)します。

- 1つの医療機関でも、歯科とほかの診療科は別々に計算します。

- 1つの医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。

70歳以上の方

- すべての医療機関の一部負担金の合算

令和5年2月から、高額療養費の支給方法について簡素化の申請手続をすることにより、高額療養費の支給申請手続を簡素化し(高額療養費の自動払戻)することが可能になりました。手続を簡素化することで、高額療養費の実質的な申請が、簡素化申請の初回時のみとなります。

高額療養費の申請の簡素化

対象世帯

対象となる世帯は以下の条件に該当する必要があります。

- 国民健康保険料の滞納がないこと

※上記要件を満たしていても、医療機関が実施している事業などにより自己負担額が減額されている場合など、その都度、領収書の確認が必要なときは適用できない場合があります。

申請方法

対象世帯が高額療養費に該当した場合に、高額療養費支給申請書と合わせて、簡素化の申請書を同封します。承認事項に同意いただき、申請書に必要事項を記入のうえ、郵送または総合窓口課保険管理班、各支所・出張所の窓口に提出してください。

承認事項について

高額療養費の支給申請の簡素化を行うにあたっては、次の事項に同意いただきます。

- 簡素化申請以降、高額療養費に該当した際は、簡素化申請時に記入された振込先口座に振り込むこと。ただし、世帯主が死亡等により変更となった場合等はや保険料を滞納した場合等は、自動振り込みが停止され、申請制に戻ること。

- 振込先口座を変更する際は、必ず届け出ること

- 通勤途中・仕事上の負傷や第三者の行為による負傷の際は届け出ること(国民健康保険法施行規則第11条第1項)

- 高額療養費支給後、医療機関等から長門市への請求金額に変更があり、世帯主へ不当利得が発生した場合は、返還請求に応じすみやかに返還すること。または、その後に支給が発生する高額療養費と相殺すること

停止について

対象世帯の要件を満たさなくなった場合は、支給申請簡素化は停止となります。

また、世帯主が変わった場合や国民健康保険の記号番号が変更になった場合にも簡素化は停止となります。

※簡素化が停止となった場合、以降の高額療養費については毎月の申請が必要になります。

※再度要件に該当し簡素化対象となった場合には、再度簡素化申請書の提出が必要です。(対象となった場合には高額療養費の申請書に簡素化申請書を同封して送付します)

※ご自身による簡素化の停止を希望される場合には、簡素化申請書(停止)の提出が必要です。

その他の注意事項

- 簡素化を適用中に支給がある場合は、支給決定通知を送付します。

- 簡素化適用中は、高額療養費支給申請手続の案内は送付されません。

- 75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、改めて後期高齢者医療制度において、高額療養費の手続きが必要となります。