本文

香月泰男の生涯

■幼少期~出征まで

■幼少期~出征まで

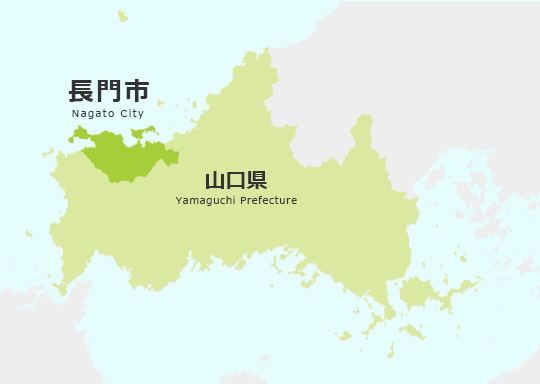

香月泰男は、1911年(明治44年)10月25日、旧大津郡三隅村久原(今の長門市三隅下)に生まれました。幼くして両親と離別し、一人息子の香月は祖父母によって育てられました。

香月は幼少時から将来は画家になることを心に決めていたことから、クレヨンや水彩絵の具に親しみ、そして油絵にも興味を持ちます。しかし、油絵を描く道具は高価で簡単には手に入れることができません。そこで、旧制大津中学校在学中に、津和野に住んでいた生母に宛てて手紙を書き、油絵の道具を買ってもらうことにしたのです。そうして母親から贈られてきた絵の具箱を、画伯は生涯大切にしました。

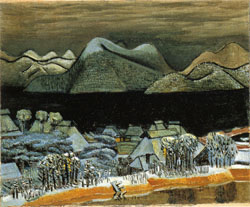

中学校卒業後は、2年浪人の後東京美術学校(今の東京藝術大学)西洋画科に入学します。在学中から、画家・梅原龍三郎の主宰する「国画会」に出品を始め、1934年(昭和9年)に『雪降りの山陰風景』で初入選を果たします(※下写真)。卒業後は、北海道の中学校に1年半ほど勤めた後山口県に帰り、下関市の旧下関高等女学校(いまの山口県立下関南高等学校)に美術教師として勤務しました。

1939年(昭和14年)には、『兎』で第3回文部省美術展覧会の特選を受賞し、その前年に結婚した婦美子夫人との間に子どもも誕生します。画伯は家庭を持ち父親となり、また画家としても順調な道のりを歩み始め、創作活動への意欲を燃やしていたのです。

■出征~シベリア抑留

しかし、時代は戦争の真只中にありました。香月にも召集令状が届き、1943年(昭和18年)4月に下関から朝鮮半島に渡ります。駐屯先は、旧満州のソ連との国境に近いハイラルという街で、母から贈られた絵の具箱を携えていました。配属先は兵舎などの修繕を行う係で、任務の合間には油絵を描くこともあったようです。

しかし、時代は戦争の真只中にありました。香月にも召集令状が届き、1943年(昭和18年)4月に下関から朝鮮半島に渡ります。駐屯先は、旧満州のソ連との国境に近いハイラルという街で、母から贈られた絵の具箱を携えていました。配属先は兵舎などの修繕を行う係で、任務の合間には油絵を描くこともあったようです。

また、香月はハイラルに滞在する間、頻繁に軍事郵便はがき(ハイラル通信)を家族に送りました。361通に及ぶ便りの内容は、軍隊での近況を伝えるものから、日本に残る家族の生活や子どもたちの成長を気遣うものなどで、そのほとんどに絵が添えられていました。家族を想う気持ちと、自らが画家であるということを忘れない、強い意志とが生み出させたものだったと言えるでしょう。

1945年(昭和20年)の敗戦後、香月を含む多くの日本兵が捕虜としてシベリアへ抑留されました。収容所では、燃料に用いる木材の伐採などの労役を課されます。冬季には気温がマイナス30度を下回る日もあり、十分な食糧もないなかで、過労と栄養失調により多くの兵士が命を落としました。この収容所での日々や亡くなった仲間の顔は画伯の記憶に強く残り、後年〈シベリヤ・シリーズ〉のモチーフとして昇華されていきます。

シベリアでも香月には絵を描く機会がありました。収容所に入るときに、生母から贈られた絵の具箱は取り上げられていましたが、後に返され、ソ連兵の肖像画などを制作したということです。また、心に留めた題材を絵の具箱の蓋に漢字で、12文字書き付けておきました。これらは実際に復員後、油彩作品のモチーフとなっています。

そして1947年(昭和22年)の4月、ようやく帰国が決定します。シベリア鉄道で日本海に面したナホトカまで移動し、引揚船「恵山丸」に乗り京都府の舞鶴へ入港します。列車を乗り継ぎ、三隅の実家に帰還したのは5月24日のことでした。

■帰国後~晩年

帰国後間もなく、香月は下関高等女学校に復職し、翌年長門市の旧深川高等女学校に転勤します。1949年(昭和24年)に同校は画伯の母校大津中学校と合併し、大津高等学校となります。香月は学校での授業のかたわら、精力的に作品を制作しました。〈シベリヤ・シリーズ〉関係の作品は復員後間もない時期に2点発表されましたが、その後はしばらく制作が中断します。画伯は以前からの作風では、シベリアでの体験を真に描くことができないと感じていたようです。

香月は、ふるさとを離れることなく制作を続けていたのですが、画伯の「父親」とも称される画商・福島繁太郎氏の強い勧めもあり、1956年(昭和31年)秋から半年間に及ぶヨーロッパ旅行に出発します。フランス、スペイン、イタリア等を巡る中で、画伯は中世の彫刻や絵画、またダ・ヴィンチなどによるルネサンス期のモノクロに近い絵画に出会います。中世の彫刻にある陰影の強い顔は、〈シベリヤ・シリーズ〉独特の「顔」の表現を生み出すきっかけになりました。また、ルネサンス期の巨匠にも、自身が目指すような色数の少ない作品があることを知り、黒色と褐色を基調とした様式への確信を深めます。学生時代から、日本人である自分が西洋の技法の油彩で描くことの意義を考え続けていた画伯にとって、西洋画と東洋画を融合させたようなこの様式は、自らの追求する表現に適したものでした。収穫の多かったこのヨーロッパ遊学後、画伯は本格的に〈シベリヤ・シリーズ〉に取り組みます。

1960年(昭和35年)には大津高等学校を退職し、画業に専念しました。その後も次々と作品を発表し、国内外で個展を開くなど活躍します。油彩や水彩スケッチ、版画などの平面作品のほか、深川湯本三の瀬の窯元に出向いて萩焼へ絵付けをしたり、仕事の合間には廃材を用いて「おもちゃ」と呼ばれる彫刻作品を作ることもありました。この「おもちゃ」作りを画伯は「余技」と称していましたが、サーカスの人形や動物たちなど、画伯の遊び心のあふれたたいへん楽しい造形群です。

また昭和40年代後半に入ると、たびたび海外への取材旅行へ出かけます。夫人同伴での訪問先は、2度訪れたタヒチのほか、ギリシャ、モロッコ、スペインや、セイシェル諸島などのインド洋の島々など、暖かい地域が主でした。

その他にも孫や子どもたち、身近な草花や生きものを題材とした油彩小品など、数多くの作品を発表していた香月画伯ですが、1974年(昭和49年)3月8日、心筋梗塞で自宅にて亡くなりました。アトリエには、最期まで描き続けられていた〈シベリヤ・シリーズ〉の「月の出」「日の出」「渚〈ナホトカ〉」などが遺されていました。62年の生涯でした。

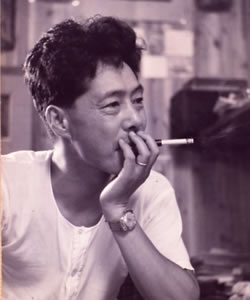

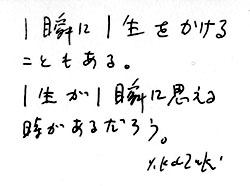

香月画伯は、一時期を除く生涯のほとんどを、『〈私の〉地球』と呼んだふるさと三隅で過ごしています。従軍と抑留を経て、大切な家族と共に過ごし絵を描くことのできる喜びを感じ、常に「一瞬一生」(※左写真)の境地で制作に取り組んだのです。

晩年、雑誌の連載で「生きることは、私には絵を描くことでしかない。それしか自分に納得できる生き方はない」と記しています。生涯描き続けた多くの作品ひとつひとつに、画伯の生き様そのものが刻み込まれていると言えるでしょう。

▲香月画伯が愛用した絵の具箱

▲『雪降りの山陰風景』

▲画伯が制作したおもちゃ

▲画伯が制作したおもちゃ

▲画伯が制作したおもちゃ

▲一瞬一生の直筆の解説