本文

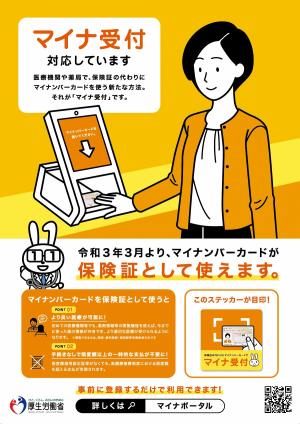

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年(2021年)10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

ただし、医療機関によっては利用開始時期が異なります。

※マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示いただいています。

利用には事前登録が必要

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。)から行うことができます。詳しくはマイナポータルのサイトをご覧ください。

マイナポータルHP<外部リンク>

※マイナンバーカードをお持ちの方で、対応のスマートフォンやパソコンをお持ちでなく、申し込みができない場合は、市役所にも事前登録ができるパソコンをご用意しております(場所:本庁総合窓口課、各支所)。

※市役所で事前登録をされる場合は、次のものが必要となります。

- 申込者本人のマイナンバーカード

- マイナンバーカード交付時(申請時)に設定した暗証番号(数字4桁)

利用のメリット

ポイント1 より良い医療が可能に

本人が同意すれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。

※薬剤情報は2021年9月に診療したものから3年分の情報が閲覧できるようになります。

ポイント2 自身の健康管理に役立つ

マイナポータルで、2021年10月から、自分の特定健診情報を順次閲覧できるようになり、自分も薬剤情報を閲覧できるようになりました。

※特定健診情報は、2020年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります。

ポイント3 オンラインで医療費控除がより簡単に

マイナポータルで、2021年11月から自分の医療費通知情報が閲覧できるようになりました。また、2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能となります。

※2021年9月分以降の医療費通知情報について、閲覧・自動入力が可能となります。

ポイント4 手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。

ポイント5 医療保険の資格確認がスムーズに

カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

ポイント6 医療費の事務コストの削減

医療保険の請求誤り等が減少することから、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながる見込みです。

ポイント7 健康保険証としてずっと使える

就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードをずっと使うことができます。医療保険者が変わる場合は、加入の届け出が引き続き必要です。

よくあるご質問

Q.令和3年10月からは、健康保険証は使えなくなりますか?

A.従来どおり健康保険証でも受診できます。

Q.マイナンバーカードを持っていけば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか?

A.オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持っていけば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

Q.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。

A.マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局の一覧は、厚生労働省ホームページに掲載されています。

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関<外部リンク>

Q.保険者が変わった場合(職場の健康保険から国民健康保険に変わった場合など)の手続は必要ですか?

A.従来どおり保険者への異動届等の手続は必要です。