本文

海を渡ってきた黒曜石

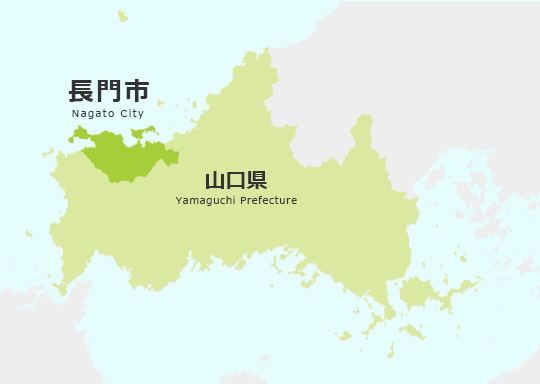

およそ1万6千年前、長門地域に最も早く人々が住み始めたとされる雨乞台遺跡(長

門市日置)からは、旧石器時代から縄文時代に制作されたと考えられる多くの石器が

出土しています。

その中には、佐賀県の腰岳(伊万里市)や大分県の姫島(姫島村)産の黒曜石を使った

石器も多く見られます。本企画では、腰岳産、姫島産の黒曜石の原石を展示します。

▲姫島産黒曜石(左)と腰岳産黒曜石(右)

(山口県埋蔵文化財センター蔵)

1 企画展開催期間

令和7年3月7日(金)~令和8年3月1日(日)

9:00~17:00 毎週月曜日は休館日

(月曜日が祝祭日の場合は開館、翌平日休館)

2 入場料

無料

3 展示場所

長門市総合文化財センター(長門市東深川2660番地4)

4 黒曜石は何に使ったの?

黒曜石は火山活動で噴出したマグマが急激に固まってできた天然のガラスです。

山地は全国各地にみられ、旧石器時代から弥生時代の人々が石の刃物の素材として

好んだ石です。

日置の雨乞台遺跡からは黒曜石の石鏃(矢じり)が見つかっており、狩猟につかわれた

ことがわかっています。

弥生時代に入ると、優れた鉄器の普及により黒曜石は石器石材としての役割を終えます。